http://www.cahiers-antispecistes.org/evangile-animal/

CA n°28 (mai 2007)

Évangile animal

Andrew Linzey

Traduit de l’anglais par Estiva Reus

La première édition d’Animal Gospel [Évangile animal] d’Andrew Linzey date de 1998 (ed. Hodder&Stoughton). On peut se procurer cet ouvrage (en anglais) dans une édition de 2000 (Westminster John Knox Press, Kentucky, USA). Nous remercions Andrew Linzey d’avoir autorisé la traduction et la publication dans les Cahiers antispécistes des extraits d’Animal Gospel qu’on trouvera ci-après.

Chapitre 1 (texte quasi-intégral)

Vérités évangéliques à propos des animaux

Je crois que l’Évangile entre en jeu dans la façon dont nous comprenons et traitons les animaux. Croire en l’Évangile peut, et doit, faire une différence dans nos interactions quotidiennes avec d’autres créatures. Dans ce chapitre, je fournis un exposé personnel des vérités évangéliques qui ont soutenu mon engagement pour les animaux pendant plus de vingt-cinq ans.

Pourquoi est-ce que je me tourne vers Jésus ? Alors que tant d’autres regardent ailleurs, comment se fait-il qu’il soit pour moi une inspiration dans la lutte pour les droits des animaux ? Pourquoi pas Darwin et l’histoire de l’évolution ? Ou Albert Schweitzer et sa notion d’un respect pour la vie qui s’élargit en permanence ? Ou même Saint François d’Assise et son affirmation que les animaux sont nos frères et sœurs ? Alors que tant d’autres, qu’ils soient chrétiens ou non, ne voient pas le rapport, qu’est-ce qui me pousse à proclamer le Christ comme une source d’inspiration – en fait comme la source d’inspiration – pour une reconsidération révolutionnaire du statut des animaux ?

Je n’ai pas d’autre choix que de confesser ma foi, de rendre compte de ce qui m’anime, m’inspire, et crée en moi une sorte de conviction intime qu’être aux côtés de Jésus c’est se dresser contre la maltraitance des animaux. Voici mes cinq articles de foi :

Premièrement, être pour Jésus [to stand for Jesus] c’est défendre les animaux en tant que créatures de Dieu, contre toutes les conceptions purement humanistes ou utilitaires qui en font des objets, des marchandises, des ressources à notre disposition. Je pense parfois que l’apport le plus important de l’Évangile à notre façon de penser le monde réside dans la simple assertion que nous ne sommes pas Dieu. Pour reprendre les mots de Hans von Balthasar que j’ai souvent cités : « L’essentiel à propos de la création est que nous sachions que nous ne sommes pas le Créateur. » Affirmer que les animaux sont des créatures comme nous, c’est rejeter une fois pour toutes la déification de notre espèce si caractéristique des conceptions humanistes de nos prérogatives sur les autres espèces.

Bien trop souvent, les chrétiens ont adhéré à l’opinion profane commune selon laquelle nous sommes les maîtres des animaux, leurs souverains et propriétaires – oubliant totalement que la domination promise à l’humanité est une domination par délégation, dans laquelle nous devons nous comporter face à la création en représentants de Dieu, mettant en œuvre non pas nos propres désirs égoïstes, mais la loi divine d’amour et de compassion1. Et pourtant, dès qu’on commence à remettre en cause le traitement despotique des animaux – que ce soit la tuerie pour le sport, la brutalité du commerce d’exportation, ou (pour prendre le dernier exemple en date) le massacre absolument obscène de milliers de phoques pour s’emparer de leurs pénis afin de les vendre comme aphrodisiaques en Europe et en Asie – on est confronté encore et encore à ce dogme humaniste : si c’est avantageux pour l’humanité, alors ce doit être bien.

Une telle façon de penser – et il est incontestable que les chrétiens aussi ont pensé de la sorte – révèle un appauvrissement spirituel fondamental. Car si les animaux sont des créatures de Dieu, nous n’avons aucun droit absolu sur eux, mais seulement le devoir de prendre soin d’eux comme Dieu le ferait. Etre aux côtés de Jésus, c’est rejeter notre conception de nous-mêmes comme les dieux et maîtres de la création. Nous devons honorer la vie par révérence pour le Seigneur de la vie.

Deuxièmement, être pour Jésus, c’est être en faveur d’une compassion active envers les faibles, contre le principe de la loi du plus fort. Et je ne parle pas de cette sorte de bonhomie affable qui passe souvent pour de la compassion, mais de cette chose pleine de vigueur qui est un signe biblique de régénération morale. Selon l’Épître aux Colossiens, les chrétiens se sont « dépouillés de l’homme ancien et de ses œuvres » et « ont revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle constamment [par le Christ], selon l’image de son Créateur ». Et on nous enjoint de revêtir « les habits qui conviennent aux élus de Dieu, saints et bien-aimés : la compassion, la bonté, l’humilité, la douceur, la patience2 ». Ce sont là les vêtements évangéliques pour les gens de l’Évangile. Avec ces pensées à l’esprit, nous ne tournerons pas en ridicule, ni même n’oserons esquisser un sourire moqueur, envers ceux qui ressentent les souffrances des créatures de Dieu, qu’elles soient humaines ou animales. La vérité de l’Évangile est que nous avons reçu de la grâce divine le pouvoir d’éprouver la souffrance d’autrui ; que nous puissions ressentir cela est l’accomplissement du Christ en nous.

Il est parfaitement choquant d’entendre des chrétiens qualifier avec dérision ceux qui se soucient des animaux de « sentimentaux ». Qu’auraient dit ces gens de la compassion de Jésus en son temps pour tous ceux qui étaient hors du cercle normal des gens dont on se soucie : les pauvres, les malades, les marginaux, et même les prostituées et les collecteurs d’impôts. Eh bien, nous savons ce qu’ils ont dit : l’un des reproches que lui adressaient les personnes religieuses était précisément de se lier d’amitié avec eux3. L’union avec le Christ implique à notre époque une expansion de la sensibilité morale qui constitue tout autant un affront et une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir que ne l’était la compassion de Jésus en son temps. […]

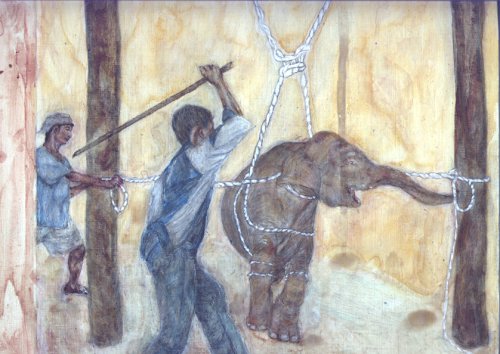

Troisièmement, être pour Jésus, c’est défendre l’innocence des animaux, semblable à celle du Christ, contre le mal intrinsèque de la cruauté. Nous avons vécu si longtemps avec les histoires évangéliques de Jésus que souvent nous sommes incapables de voir comment sa vie et son ministère s’identifient aux animaux. Il est né dans la maison du mouton et du bœuf. Son ministère a débuté dans le désert « parmi les bêtes sauvages4 ». Son entrée triomphale à Jérusalem s’est faite sur le dos d’une bête de somme5.

Selon Jésus (du moins peut-on le déduire), il est permis de « faire le bien » pendant le Sabbat, y compris pour porter secours à un animal tombé dans un trou6. Même les moineaux, qu’on vendait pour quelques centimes en son temps, ne sont pas « oubliés de Dieu ». La providence de Dieu s’étend à l’ordre entier de la création, et la gloire de Salomon et de toute son œuvre ne peut être comparée à celle des lis des champs7. Dieu prend tant soin de la création que même « les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids », bien que « le Fils de l’Homme [n’ait] pas un lieu où il puisse reposer sa tête8 ».

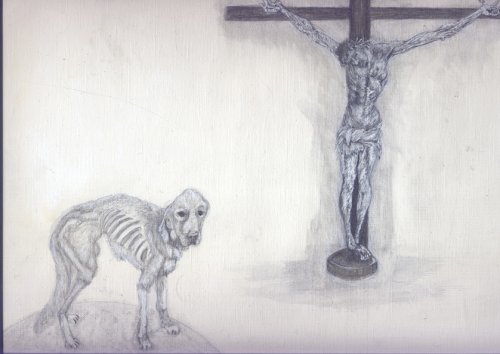

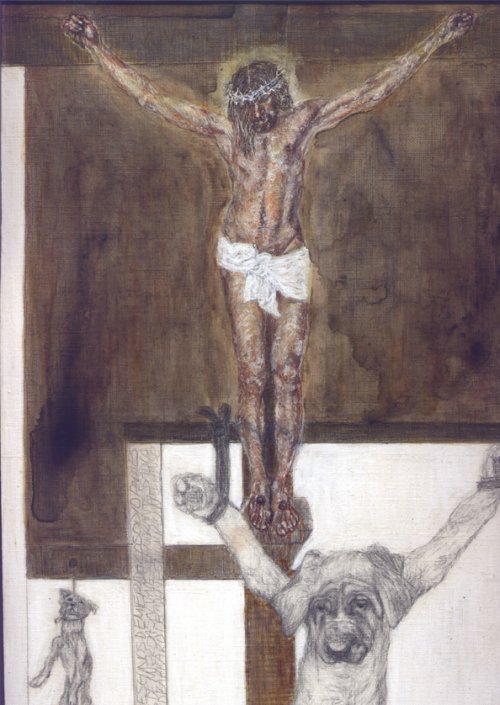

Mais l’identification la plus significative est celle du Christ à « l’Agneau de Dieu9 ». Comme le remarquait le cardinal Newman dans un sermon de 1842, les Écritures comparent le Christ à un animal humble et sans défense. Explorant cette métaphore, il en arrivait à postuler que l’innocence des animaux est semblable à celle du Christ et à soutenir que la cruauté envers tous les innocents – qu’il s’agisse d’enfants ou d’animaux – équivaut moralement à la cruauté envers le Christ lui-même.

La souffrance animale ne représente rien de moins que la souffrance innocente, imméritée, du Christ. Seuls les chrétiens dont le regard se focalise sur l’horreur de la crucifixion devraient être en position de comprendre l’horreur de la souffrance innocente. Une telle souffrance, que ce soit celle des membres les plus faibles de la communauté humaine ou celle des animaux, en appelle au ciel pour jugement et rédemption. La croix du Christ englobe la souffrance de toute la création ; notre sensibilité à cette souffrance est un test au papier tournesol10 de notre qualité de disciples chrétiens. J’avancerais qu’aucune théologie qui nous désensibilise à la souffrance ne peut être une théologie chrétienne.

Quatrièmement, être pour Jésus, c’est être pour un ministère de réconciliation de toute la création, contre les pouvoirs des ténèbres représentés, en partie du moins, par le caractère destructeur de la technologie humaine. « Car, écrit Paul, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix11. »

Par le passé, les chrétiens n’ont guère cherché à savoir comment ils pourraient partager ce ministère de réconciliation, et en particulier ce qu’il consisterait à faire dans ce contexte cosmique. Mais une chose est claire : ce qui a été accompli sur la croix a une signification cosmique. Les Épîtres aux Colossiens et Éphésiens ne peuvent être lues comme l’affirmation d’une théologie purement anthropocentrique. Nous somme invités à examiner en quoi la création n’est pas encore réconciliée à Dieu.

Nous atteignons ici une nouvelle croisée où les chemins des chrétiens et des non chrétiens se séparent. Pour ces derniers, il n’y a pas de Chute, ni des humains ni de quoi que ce soit d’autre. Le monde est simplement « comme il est », et nous devons être réconciliés à lui tel qu’il est. Mais la vérité évangélique est que nous ne devons pas accepter le monde tel qu’il est. Nous devons distinguer la création de la nature. Le monde de la nature est encore inachevé. En pratique, cela signifie que les chrétiens ne peuvent pas simplement déduire du monde tel qu’il est ce qu’il sera, ou plutôt ce qu’il devrait être.

Ce point est absolument fondamental parce que ceux qui veulent exploiter les animaux (des chrétiens, hélas, tout autant que des profanes) sont disposés à considérer le monde comme un manuel de morale, de sorte que les humains sont en droit d’imiter toutes les relations de subordination, d’indifférence ou de parasitisme qu’ils peuvent y trouver. La vérité évangélique cependant est que l’histoire de Jésus n’est pas l’histoire du Christ notre Prédateur. Le monde de la prédation et de toute la souffrance et la mort qui l’accompagnent se dresse contre l’Évangile de l’amour de Dieu.

Les chrétiens, chargés d’un ministère de réconciliation de la création tout entière, doivent devenir des signes crédibles de l’Évangile auquel toutes les créatures aspirent. Cela signifie que, si irréconciliée que puisse être la nature, les chrétiens ne peuvent pas invoquer « l’ancienne nature » pour justifier l’exploitation présente ; c’est en fait exactement le contraire qui est vrai. Nous devons lutter contre les pouvoirs qui dans le monde exploitent ou dégradent les créatures de Dieu – en particulier notre propre pouvoir technologique qui réduit les animaux à des marchandises ou des choses.

La destruction automatisée, institutionnalisée, routinière, de milliards de créatures chaque année, pour l’alimentation, pour le profit, pour la science et pour le sport amène à se demander si les chrétiens ont perdu la conscience de la réalité du mal. Les droits des animaux sont un combat spirituel contre les forces de la cruauté et de la mort.

Enfin, être pour Jésus, c’est être pour la justice de Dieu et l’affranchissement final de toute la création de la servitude de la corruption, contre la désespérance morale et l’abattement qui caractérisent notre temps.

Quoi que puisse bien signifier « l’autonomie de l’éthique », je n’y crois pas. L’éthique ne peut être dissociée d’une vision théologique. En son absence, l’éthique périt. Dans les crises écologiques de notre temps, nous les humains sommes en train d’apprendre cette leçon à la dure, et avec des conséquences incalculables (en termes de souffrance seulement) pour le monde non humain. Croire en Jésus c’est croire que l’univers est aimé et béni de Dieu. Il n’est pas parfait, mais il va quelque part : il est sur le chemin de la réconciliation et sera finalement sauvé [redeemed]. La création tout entière gémit et souffre, attendant la révélation des enfants de Dieu qui aideront à l’affranchir de la servitude et de la vanité12.

Pour moi, il n’y a pas de tâche plus semblable à celle du Christ que de libérer la création de cette servitude, « car dans cet espoir nous sommes sauvés ». Etre pour Jésus, c’est entrer dans les fins de Dieu qui englobent bien plus que la salvation de l’humanité, si vitale soit-elle, et pas seulement pour l’humanité.

Quand l’image divine, bien que défigurée par la violence et le péché humains, est renouvelée à travers le Christ, de nouvelles possibilités s’ouvrent pour la création. Prendre soin de la création, sauver les animaux de notre impitoyabilité et de notre avidité est une tâche évangélique en cela qu’elle proclame l’Évangile. L’Évangile traite de la loyauté et de la justice de Dieu qui, contre toute apparence, ne nous laissera pas tomber – ni nous ni la création. C’est pourquoi nous avons besoin de plus, de beaucoup plus de « sentimentalisme » envers les animaux. Leur condition est inextricablement liée à notre pleine humanisation dans le Christ.

Tenir de tels propos passe de nos jours pour de la crédulité. À vrai dire, beaucoup de chrétiens ont abandonné l’idée évangélique de rédemption de toute la création. Le maximum qu’ils sont capables d’imaginer est une humanité sauvée et améliorée ; le reste de la nature (tel qu’il est) est le mieux qu’on puisse envisager qu’il soit. En caricaturant un peu cette position (un peu seulement) : le Christ peut seulement venir à bout de la tâche de rédemption de l’espèce humaine. Après tout, disent-ils, ne plaisantant qu’à demi, il faudrait que le paradis soit bien grand pour contenir tous ces animaux.

Mais la vraie question n’est pas de savoir si notre représentation du paradis est assez grande, mais si notre vision de Dieu l’est. La vérité est qu’un nouveau ciel et une nouvelle terre qui ne peuvent englober la rédemption de toutes et de chacune des créatures souffrantes ne sont pas assez grands pour le Dieu de justice auquel croient les chrétiens. Si, selon les termes de Michael Ramsey, « Dieu est pareil au Christ, et il n’y a rien en lui qui ne soit semblable au Christ13 », il est inconcevable que Dieu le Père puisse être moins compatissant que le Fils.

Récemment, le directeur de l’Expository Times m’a accusé « d’incapacité à regarder en face les réalités du monde naturel14 ». J’ai naïvement pris cela pour un compliment jusqu’à ce qu’un collègue me détrompe. Etre incapable de regarder en face les réalités de ce monde – ou plutôt de s’y laisser enfermer – me semble le point de départ nécessaire de l’éthique chrétienne.

L’éthique chrétienne est essentiellement eschatologique : elle pointe vers un autre monde au-delà de celui-ci. Ce que signifiait ma critique n’était évidemment pas que je refusais d’affronter les réalités de ce monde, mais que je ne partageais pas sa perception de ce qui est donné par Dieu (et par conséquent immuable) dans le monde présent. Notre foi en Dieu est trop souvent liée à une vision du monde qui fixe des limites arbitraires à ce que Dieu peut réellement en faire.

Il en va de la « nature humaine » comme de la « nature » tout court : nous avons tous nos limites et supposons que Dieu ne peut pas, ou ne veut pas, les outrepasser. La doctrine biblique de la rédemption mine les fondements de nos timides conceptions de la providence de Dieu. Le Dieu d’Isaac, de Jacob, d’Abraham et de Jésus n’est pas limité par ce que nous savons de la biologie élémentaire. Si ce qui a été révélé en Jésus est éternellement vrai de la nature de Dieu, alors ce doit être la même main qui guérit les lépreux et qui transforme l’univers souffrant tout entier. En résumé, ceux qui disent que Dieu ne peut pas sauver le monde vendent Jésus à découvert.

La question « Qui pensons-nous être dans la création ? » est théologiquement urgente. Si seulement les chrétiens et les Églises pouvaient regagner une confiance de type nouveau en leur propre théologie évangélique, nous pourrions montrer à nos contemporains une vision de ce que devrait être la création et un sens correspondant des limites morales. Karl Barth a écrit : « Dites-moi ce qu’il en est de votre christologie et je vous dirai qui vous êtes15. ». Il se pourrait que ce que nous croyons à propos du Christ soit beaucoup plus important pour l’avenir des autres créatures de Dieu que nous ne pouvons l’imaginer.

Chapitre 3 (extraits)

Une création inachevée et en attente de rédemption

Même parmi les chrétiens bibliques et évangéliques, l’idée de la Chute de la création a connu une défaveur croissante ; aujourd’hui, on la considère souvent comme l’une de ces composantes de la croyance traditionnelle qui peuvent être perdues ou rejetées sans affecter les éléments centraux de la doctrine tels que la création et l’incarnation. Dans ce chapitre, j’essaierai de montrer que l’idée de la Chute est pourtant plus centrale et importante que ne le suggèrent ses détracteurs. […]

Il semble donc vital d’énoncer aussi précisément que possible le genre de théologie fruste qui nous resterait si ceux qui veulent abandonner la notion de Chute l’emportaient. Rejeter la Chute de la création signifie que :

1. Il n’y a pas de mal dans le monde naturel. La prédation et le parasitisme sont des aspects moralement neutres ou, pire, des aspects positifs de la nature qu’il convient de tolérer ou même d’imiter. Très concrètement, les lions déchiquetant des gazelles, les coucous poussant les non coucous hors du nid, les tarentules dévorant leurs proies, ne sont pas, ne peuvent pas être, des questions morales. Elles peuvent relever des goûts, de l’hygiène ou de l’esthétique, mais pas de la morale. Nier la Chute c’est vivre dans une nature coupée de la vérité éthique. Le domaine moral n’inclut plus les non humains. La « morale humaine » – comme on la nomme souvent – ne concerne en rien le domaine naturel, sauf peut-être dans la mesure où il a des conséquences néfastes sur nous, constituant un problème moral d’une façon qui n’est qu’indirecte. Etre révolté, choqué, indigné par l’apparente insensibilité et vanité de la nature c’est se tromper de registre, tout comme d’être révolté par le fait de se laver, de manger ou d’avoir des rapports sexuels – toutes choses dénuées a priori de dimension morale.

2. Il n’y a pas de possibilité de rédemption de la nature, en particulier des animaux. À la place, la cruauté et l’atrocité de la nature deviennent, en termes théologiques, les agents d’un Dieu désormais moralement compromis. Richard Cartwright Austin va jusqu’à exalter la « beauté » de la prédation en voyant un aigle se saisir d’un poisson16. Dieu doit désormais se conformer à une nouvelle loi de l’univers, que Matthew Fox énonce comme suit : « Manger et être mangé17 ». Évanouie l’opération du Saint Esprit au sein de la création conduisant à l’affranchir de la servitude de la corruption. Disparu tout le cadre eschatologique de référence, si central dans la réflexion sur la nature des premiers chrétiens, selon lequel la création ne peut être correctement interprétée que du point de vue de son aboutissement final18. La nature ne peut pas être sauvée parce qu’il n’y a rien à améliorer en elle – aucun mal à vaincre, aucune souffrance à soulager, et pas de nouvelle terre et de nouveau ciel auxquels toutes les créatures aspirent. Cette conception mérite le blâme formulé par Luther dans l’exégèse de l’Épître aux Romains 8 : « Nous concluons par conséquent que quiconque cherche dans les essences et fonctionnements des créatures, plutôt que dans leurs soupirs et leurs ardentes espérances, est certainement stupide et aveugle. Il ignore que les créatures elles aussi sont créées en vue d’une fin19. ». Quelles que soient par ailleurs les limites de la théologie de Luther sur les animaux, il comprend ici qu’un Dieu de rédemption ne pourrait pas se détourner des soupirs et des souffrances de toutes les créatures.

3. Il n’y a pas d’obligation pour les humains de coopérer avec Dieu à la rédemption de la nature, en particulier des animaux. Si l’atrocité de la souffrance animale dans la nature est moralement neutre, voire conforme à la volonté de Dieu, il ne peut être requis des chrétiens qu’ils atténuent ce mal ou qu’ils considèrent que remédier aux relations désordonnées dans la création est une tâche chrétienne. La mission humaine n’inclut tout simplement pas – ne peut pas inclure – le monde naturel. La « morale humaine » est, au sens propre, destinée aux seuls humains – sauf peut-être à cet unique égard : manger et être mangé. Il est surprenant que les écologistes aient si volontiers adopté ce slogan néo-darwinien aux conséquences si malheureuses pour la société tant humaine que naturelle. Car si Dieu, le Seigneur et Soutien de tout ce qui est, est si logiquement déterminé par cette seule et inexorable loi de l’univers, aurons-nous la naïveté de supposer qu’un Dieu si limité est vraiment intéressé par une norme toute différente, et de fait contradictoire, pour la société humaine ? […] Qu’une version néo-darwinienne des limites divines puisse tenir la vie humaine à l’écart de cette prédation qu’elle considère comme la loi inexorable de l’univers semble très incertain. L’idée que nous commençons par être insensibles aux animaux et poursuivons en devenant pareillement insensibles aux humains pourrait être mieux fondée qu’on ne l’a supposé.

4. Il n’y a pas de Dieu moralement juste. C’est là l’inévitable conclusion, déjà implicite dans l’œuvre de certains théologiens anti-Chute, vers laquelle pointe leur argumentation tout entière. Dieu ne peut pas être Dieu envers la nature au moins sur ce plan absolument crucial : Dieu ne peut pas sauver la nature. Mais si cela est vrai, alors il doit aussi être vrai que Dieu est un être moralement capricieux qui a créé l’univers selon un but ou un plan moralement fautif et envers qui les humains n’ont aucun devoir d’allégeance et encore moins de dévotion. Il importe réellement de saisir clairement ce point : nous pouvons de temps à autre éprouver de véritables doutes et difficultés quant à ce que pourrait être le but de Dieu en créant l’univers et quant à la façon dont ce but pourrait finalement être atteint ; nous pouvons même concevoir des doutes sur les moyens et les fins implicites à un tel processus ; nous pouvons être particulièrement dubitatifs sur la question de savoir dans quelle mesure l’action humaine peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la nouvelle terre et du nouveau ciel voulus pas Dieu ; mais, si admissibles, légitimes ou même irrépressibles que puissent être ces doutes, rejeter absolument la possibilité d’une nouvelle terre et d’un nouveau ciel transformés où tous les êtres sentants seront sauvés équivaut à nier la possibilité d’un Dieu moralement bon. Un Dieu qui ne sauve pas la nature est pire qu’un Dieu inexistant ; c’est adhérer à la désespérance commune selon laquelle toute vie est moralement sans espoir parce qu’il n’y a pas de justification morale à son existence.

J’ai énoncé ces implications (telles que je les conçois) sous une forme osée et provocante parce que de grandes idées et vérités sont en jeu dans le rejet de l’histoire de la Chute. Certains soutiendront peut-être que j’accorde trop de poids à une histoire particulière, mais il va presque sans dire que les auteurs des Évangiles (ou plutôt leurs compilateurs et rédacteurs) ont réuni des histoires et des fragments de récits dans ce que nous connaissons sous le nom d’ « Évangiles canoniques ». Le genre de la narration est au cœur de la tradition judéo-chrétienne. L’histoire de la Chute est inextricablement liée à celle de la rédemption ; l’une est impossible sans l’autre. La question qui devrait se poser à nous est de savoir s’il y a une quelconque possibilité de traitement éthique des non humains sans un récit d’espérance messianique. Si nous, et la création tout entière, n’avons foncièrement rien à espérer – conformément à la promesse de Dieu lui-même – à quoi l’effort moral peut-il bien servir ? Il n’y a donc rien de surprenant à ce que cette question théologique ait souvent pour toile de fond une question hautement pratique, à savoir : qui ou quoi devons-nous manger ? Si « manger et être mangé » est la loi morale de l’univers, ou si la prédation est « belle », alors il ne peut y avoir d’impératif moral de vivre sans causer de tort.

La vérité est que les êtres humains peuvent aujourd’hui se rapprocher du royaume de paix en vivant sans tuer des êtres sentants pour se nourrir. Quant à savoir si cela a toujours été possible, au pire, j’en doute fort, au mieux, je laisse la question ouverte. Mais quoi qu’il en soit des difficultés du passé, je pense que nous devrions nous réjouir que tant de nos contemporains humains puissent vivre sans tuer d’êtres sentants pour se nourrir, et avoir une bonne alimentation. Nous devrions non seulement agir généreusement, conformément à la liberté morale dont nous jouissons aujourd’hui, mais nous devrions – plus particulièrement – entendre le profond message théologique implicite à sa réalisation contemporaine : nous sommes l’espèce qui peut rêver des rêves semblables aux rêves divins et qui peut les réaliser par la grâce divine. Les humains sont l’unique espèce capable de prolonger l’histoire du Dieu incarné.

Chapitre 4 (extraits)

Les droits des créatures de Dieu

[…] Pour commencer à bâtir une compréhension théologique adéquate des animaux, nous devrions nous souvenir des mots de Runcie à propos de la valeur, « du caractère précieux de ce qui est non humain20 ». Les penseurs profanes sont libres d’être agnostiques à propos de la valeur de la création non humaine. Ils pourraient soutenir, par exemple, que la création n’a de valeur que dans la mesure où elle est avantageuse pour les humains, ou dans la mesure où les autres créatures peuvent être classées parmi les choses utiles. Il n’en va pas de même pour les chrétiens. Si, comme le note Runcie, « notre concept de Dieu interdit l’idée d’une création au rabais » parce que « l’univers tout entier est une œuvre d’amour » et que « rien de ce qui est fait avec amour n’est de peu de valeur », une conception purement humaniste, utilitaire, des animaux est interdite aux chrétiens. Ce point peut sembler élémentaire, mais les implications en sont profondes.

Foncièrement, il signifie que les animaux ne doivent pas être considérés comme des marchandises, des ressources, des instruments, des objets utiles à la disposition des humains. Si nous voulons saisir à bras le corps la théologie réelle, nous devons abandonner les conceptions purement anthropocentrées des animaux. La question de l’utilité que les animaux peuvent avoir pour nous est totalement distincte de celle de leur valeur aux yeux de Dieu tout puissant. Soutenir que la valeur et la signification des animaux dans le monde peut se réduire à leur valeur et signification pour les êtres humains est tout simplement contraire à la théologie. J’insiste sur ce point car il semble qu’une opinion erronée ait cours – et qu’elle soit particulièrement répandue parmi les défenseurs doctrinaux de la foi chrétienne : l’opinion selon laquelle la meilleure expression de l’éthique théologique consiste en un humanisme éclairé et bien intentionné. Il n’en est rien. La recherche d’une compréhension théologique doit impliquer une rupture fondamentale avec l’humanisme, profane et religieux. Dieu seul est la source de la valeur de tous les êtres vivants.

On oppose habituellement à cet argument l’idée que s’il en est ainsi, il doit en découler que toute création a de la valeur, de sorte que nous ne pouvons pas en reconnaître davantage aux animaux qu’aux rochers ou aux végétaux, sans parler des insectes et des virus. Cet argument semble de plus en plus utilisé par les « environnementalistes » et « penseurs verts » qui veulent refuser aux animaux une considération morale particulière. Ils soutiennent que la valeur des animaux, et par conséquent ce que nous leur devons, est réellement à mettre sur le même plan que la valeur d’autres objets naturels tels que les arbres ou les rivières. On saisit immédiatement comment cette idée s’insère à merveille dans l’approche écologiste émergente des « interdépendances holistiques » et dans les exhortations holistiques à respecter « la terre comme un tout ». Dieu aime la création entière de façon holistique, dit-on21.

Mais est-il vrai que Dieu aime tout également ? Je ne le pense pas. La tradition chrétienne distingue clairement les humains des animaux, et aussi les animaux des végétaux. Les penseurs désireux d’établir la prééminence des humains dans les Écritures ont simplement négligé les manières dont les animaux existent aux côtés des humains dans le cadre de la relation d’alliance. L’Esprit est lui-même le « souffle de vie » (Genèse 1 : 30) à la fois des humains et des animaux. La Torah inclut les animaux dans sa notion de communauté morale. Après avoir parcouru les façons dont les animaux sont spécifiquement associés, sinon identifiés, aux humains, Bath conclut : « Le “Ô Seigneur, tu soutiens les hommes et les bêtes” (Psaumes 36 : 6) est un thème qui parcourt la Bible tout entière ; il émerge de façon évidente lorsque la création de l’homme est classée dans la Genèse 1 : 24 f avec celle des animaux terrestres22. ».

Une seconde façon de contrer mon argument consiste à affirmer que, bien que les animaux aient quelque valeur, elle est incontestablement inférieure à la valeur spéciale des humains. Mais cette objection ne fait qu’alimenter ma thèse. Pour ma part, je ne cherche pas à nier que les humains sont uniques, et même « supérieurs » en un sens, ou qu’ils ont une « valeur spéciale » dans la création. Certains défenseurs profanes des droits des animaux ont argumenté, il est vrai, de manières qui semblent éclipser le caractère unique de l’humanité. Mais les défenseurs chrétiens des droits des animaux ne cherchent pas à détrôner l’humanité. Au contraire, la thèse des droits des animaux exige qu’on replace l’humanité sur son trône.

La question cruciale est : quelle sorte de roi faut-il remettre sur son trône ? Les assertions de Gummer ne montrent que trop bien à quel point la « domination » en est venue à signifier ni plus ni moins que le despotisme. Mais la règle royale dont nous sommes, selon la Genèse, les lieutenants ou les représentants, n’est pas le régime brutal d’un tyran. Dieu a plutôt élu l’humanité pour représenter et réaliser la volonté divine et aimante pour toutes les créatures. L’humanité est l’unique espèce choisie pour veiller sur le jardin cosmique (Genèse 2 : 15). Cela implique d’avoir le pouvoir sur les animaux. Mais la question n’est pas de savoir si nous avons le pouvoir sur les animaux mais comment nous devons l’exercer.

C’est là que nous atteignons la croisée christologique des chemins. Les profanes peuvent affirmer que le pouvoir est en lui-même une justification suffisante de l’usage que nous en faisons. Mais les chrétiens ne sont pas aussi libres. Aucune invocation du pouvoir de Dieu ne peut suffire sans référence à la révélation de ce pouvoir exemplifiée en Jésus Christ. Beaucoup de ce que Jésus a dit à propos des esclaves, des femmes, ou des animaux reste historiquement opaque. Mais nous connaissons les grandes lignes même si beaucoup de détails font défaut. Le pouvoir de Dieu en Jésus s’exprime dans la katabasis, l’humilité, le sacrifice de soi, l’absence de pouvoir. Le pouvoir de Dieu est redéfini en Jésus comme un service concret et coûteux s’étendant à ceux qui sont à l’extérieur du cercle normal de la considération humaine : les malades, les pauvres, les opprimés, les parias. Si les humains doivent revendiquer une maîtrise sur la création, alors ce ne peut être qu’une maîtrise consistant à servir. Il ne peut y avoir de maîtrise sans service.

Selon la doctrine théologique des droits des animaux, les humains doivent donc être l’espèce servante – l’espèce à laquelle a été donné le pouvoir, la possibilité et le privilège de se donner, voire de se sacrifier, pour les créatures souffrantes plus faibles. Selon Sullivan23, les églises doivent réfuter « toute assertion d’équivalence morale entre les humains et les animaux ». Mais pour ma part je n’ai jamais revendiqué une quelconque égalité morale stricte entre les humains et les animaux. J’ai toujours été quelque peu gêné par le point de vue de Singer selon lequel la libération animale consiste à accepter une « considération égale des intérêts » des animaux et des humains24. À mon sens, ce que nous devons aux animaux est plus qu’une égalité de considération, d’attention ou de traitement. Les pauvres, les sans pouvoir, les défavorisés, les opprimés, ne devraient pas avoir une égale priorité morale mais une plus grande priorité morale. Quand nous secourons les derniers de tous, nous secourons le Christ lui-même. Suivre Jésus, c’est accepter l’axiome selon lequel les faibles sont moralement prioritaires. Notre valeur spéciale en tant qu’espèce consiste à avoir une valeur spéciale pour les autres.

La pertinence d’une telle théologie pour les droits des animaux devrait être claire. Les lecteurs auront noté que j’ai employé ici l’expression « droits des animaux » plutôt que « bien-être animal » ou « protection animale ». Certains chrétiens considèrent encore la terminologie des « droits » comme une importation profane dans la théologie morale. Ils ont tort. La notion de droits fut employée en premier dans des contextes explicitement théologiques. De plus, les droits des animaux sont clairement un problème de théologie morale chrétienne pour la raison suivante : la scolastique catholique a spécifiquement et de façon répétée rejeté les droits des animaux. C’est la tradition, et non pas ceux qu’on appelle ses détracteurs modernes, qui insiste sur la pertinence de la notion de droits. Le problème se complique de nos jours parce que, inconscients de l’histoire, les chrétiens veulent parler franchement des droits humains tout en ergotant sur le langage quand on en vient aux animaux.

Pour moi, le fondement théologique des droits a une grande force de conviction. Dieu est la source des droits ; tout le débat sur les droits des animaux porte en fait sur les droits du Créateur. C’est pourquoi dans Christianity and the Rights of Animals, j’ai utilisé le terme laid mais efficace de théodroits25. Le langage des droits des animaux conceptualise ce qui est objectivement dû au Créateur des animaux. Du point de vue théologique, les droits ne sont pas accordés, octroyés, gagnés ou perdus, mais reconnus. Reconnaître les droits des animaux c’est reconnaître la valeur intrinsèque de la vie donnée par Dieu. […]

Chapitre 9 (court extrait)

Le rêve qui nous anime

[…] Il n’y a pas de tâche plus urgente que de rendre notre rêve à la fois réalisable et intelligible. Et quel est donc notre rêve ? C’est un rêve profondément ancré dans la tradition judéo-chrétienne, un rêve encore capable d’exciter l’imagination et de renforcer notre volonté. Ce n’est rien moins qu’un rêve de paix, le rêve d’un temps où selon Isaïe :

Le loup habitera avec l’agneau,

Et la panthère se couchera avec le chevreau,

Le veau, le lion et le bétail qu’on engraisse26 seront ensemble,

Et un petit enfant les conduira.

La vache et l’ourse auront un même pâturage,

Leurs petits un même gîte ;

Et le lion comme le bœuf mangera de la paille.

Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère,

Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.

Il ne se fera ni tort ni dommage

Sur toute ma montagne sainte ;

Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel,

Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent27.

Telle est donc la vision de paix – la paix non seulement entre les humains et les animaux, mais aussi entre les animaux eux-mêmes. Ce que les auteurs bibliques expriment ici – et dans d’autres passages importants de la Genèse, d’Osée, de Jérémie, d’Amos, des Psaumes, des Colossiens, des Romains, des Éphésiens et de l’Apocalypse – est la conviction que la volonté originelle de Dieu pour la création est l’ordre, l’harmonie et la paix.

Imaginez un monde différent : un monde de coexistence pacifique entre toutes les espèces. Un monde où il y a place pour tous et où chaque besoin est satisfait. Un monde fourmillant de vie, où chaque créature vit à l’abri de la violence. Un monde où les êtres humains reflètent de façon évidente la gloire de Dieu. Un monde où les humains prennent soin du monde, sachant qu’il est la propriété de Dieu et donc un trésor sacré. Un monde où tout est béni et qui par sa vie même rend gloire à Dieu. Un monde transfiguré par l’action de grâce du Sabbat, dans lequel les humains ne précèdent les autres créatures que dans le culte et la glorification reconnaissante et révérencielle de Dieu. Un monde où toutes les créatures, animées et inanimées, sentantes et non sentantes, humaines et non humaines, existent en parfaite unité devant leur Créateur.

Ce monde n’est autre que celui décrit dans la Genèse, chapitre 1. Dieu crée toute vie, donnant la terre en partage à toutes les formes de vie (1 : 10-25). Les humains sont faits à l’image de Dieu et sont chargés de dominer (1 : 26-28). Cependant, la domination ne signifie pas la tyrannie mais la responsabilité. Enfin, les humains reçoivent, comme les animaux, l’injonction d’être végétariens, de vivre sans violence (1 : 29-30). Pour cette raison, Dieu « vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon » (1 : 31). Il se pourrait que le chapitre 1 de la Genèse ne soit pas tant une description de ce qui a été, que de ce qui est encore à venir.

Voilà ce qu’est, selon moi, notre rêve. […]

Chapitre 16 (extraits)

Un ministère semblable à celui du Christ envers les autres créatures

[…] Bien que l’action de l’Esprit Saint ne dépende pas des églises, et qu’elles aient souvent contrarié les desseins divins, elles peuvent – parfois même malgré elles – montrer des signes de vie spirituelle et être un moyen de la grâce de Dieu. Je voudrais donc conclure en suggérant de quelles façons elles peuvent soutenir ce processus global de transformation spirituelle. Trois domaines sont principalement concernés : le culte, l’Évangile, et le ministère.

Premièrement, le culte. Il se peut que certains ne voient pas immédiatement en quoi le culte chrétien peut avoir une importance directe pour l’avenir de la libération animale. En fait, elle réside très simplement en ceci : les humains ne sont pas Dieu. En célébrant le Créateur, nous reconnaissons que nous sommes des créatures. Cette idée toute simple a des implications révolutionnaires dans une société où les besoins, désirs, aspirations et gains des humains sont considérés comme les pierres de touche de tout progrès moral. Nous ne pouvons, ne serons, pas capables de résister aux appels de l’idolâtrie, au moins à long terme, à moins d’être engagés dans le culte du seul vrai Dieu. J’avoue avoir de la sympathie pour ces lignes de Malcolm Muggeridge : « des sauvages se prosternant devant une pierre peinte m’ont toujours semblé être plus proches de la vérité que tous les Einstein ou Bertrand Russel28. » Le fait même de rendre un culte est un acte de reconnaissance d’un droit d’ordre supérieur – car « au Seigneur appartient la terre et ce qui la remplit29. »

Le problème cependant est qu’une grande partie du culte chrétien demeure fortement anthropocentré, c’est-à-dire centré sur les humains. L’activité même qui devrait nous libérer de la préoccupation exclusive pour nous-mêmes contribue le plus souvent à l’alimenter. La raison en est simple : le monde de la création, et en particulier les animaux, sont invisibles dans notre culte. Nous adorons le Créateur comme si le reste de la création n’existait pas.

Certes, en un sens, tout culte est un culte. Conceptuellement au moins, il nous pousse à diriger notre regard au-delà des confins de notre propre espèce. Mais la forme, le langage et la structure de la liturgie se focalisent très souvent sur nous, comme si nous étions la seule espèce aimée de Dieu, la seule dont il se soucie. Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de mes propos : il est évidemment important, vital, que les humains prient pour le pardon, se repentent de leurs péchés, et reçoivent en retour la nourriture et l’assurance spirituelles. En effet, Dieu nous renouvelle. Mais parfois, c’est comme si nous adorions Dieu en nous bouchant les oreilles aux louanges plus vastes des créatures de Dieu.

Louer Dieu n’est pas une activité exclusivement humaine. Au fond, c’est l’Esprit qui prie à travers nous. Mais pas seulement à travers nous. L’Esprit vivant dans la création inspire les louanges de tout l’ordre créé. Il est si fréquent que nous écoutions ces psaumes qui parlent de façon si éloquente de la création en adoration, et qu’ensuite nous retournions vers notre culte si profondément centré sur nous-mêmes du même Dieu Créateur.

Le critère du culte ne réside pas seulement dans le fait que nous nous en sentions nourris et élevés ; il est aussi dans le fait d’avoir célébré la création, d’en avoir joui (au vrai sens du terme), de l’avoir appréciée, de nous être sentis plus enthousiastes envers elle, d’avoir rendu grâce pour son existence, et de l’avoir fait en sachant que nous – comme toute la création – sommes soutenus par la main providentielle de Dieu. Il ne peut pas être bien de nous abstraire de la création dans l’acte de reconnaissance de notre commun Créateur.

Il y a des années, je pensais que le culte chrétien évoluerait inexorablement en temps voulu vers une conscience plus pleine de notre caractère commun de créatures. Mais maintenant, je vois que cela ne peut se produire que par une transformation de la liturgie elle-même : en faisant mieux ressortir – en fait en rendant visible – ce que la liturgie ordinaire rend invisible. À cette fin, j’ai commencé à composer, entre autres, des prières, litanies, liturgies eucharistiques et services pour les malades qui mettent précisément l’accent sur le souci de Dieu pour toutes les créatures et par conséquent sur notre devoir d’en prendre soin aussi. Mon livre Animal Rites peut sembler provocant, mais il n’est en fait qu’une tentative d’insister sur ce qui a été perdu au cours de l’histoire du développement liturgique30.

Pour introduire les animaux dans le culte, il se pourrait bien que nous devions les faire venir à nos cérémonies. Il y a des années, j’ai produit pour la RSCPA un livre d’office pour le bien-être animal31. Il en est aujourd’hui à sa quatrième édition et est utilisé par d’innombrables paroisses qui organisent une fois par an une célébration avec des animaux, les invitant littéralement dans l’église, afin de rappeler aux chrétiens que les animaux eux aussi ont un Père au ciel. Du fait que les animaux ont été si longtemps exclus, les faire entrer a une signification symbolique évidente. Pour certains prêtres et paroissiens bien sûr, cet office est une nouveauté qui est encore considérée avec un certain dédain, voire avec dérision. Mais il peut servir un but vital, et il y parvient habituellement : ébranler l’idée que le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Jésus se soucie uniquement de l’espèce humaine.

Parfois bien sûr, ces animaux mettent la pagaille. Mais là encore c’est une pagaille symbolique. Les animaux peuvent mettre la pagaille, et la mettent effectivement, dans notre culte centré sur nous-mêmes : ils nous donnent, dans le meilleur des cas, un aperçu de la création rendant grâce, un avant-goût du Sabbat éternel. Les « cultes animaux » ou « rites animaux » sont aujourd’hui essentiels pour rééquilibrer la balance : pour nous aider à mieux percevoir notre condition commune de créatures, et à éprouver un sentiment de respect et d’émerveillement envers le monde que Dieu a fait.

Certains chrétiens sont effrayés par cette évolution, craignant que le « culte animal » se réduise à ceci : l’adoration de la créature en lieu et place de celle du créateur. Mais en vérité, c’est exactement l’inverse de l’idolâtrie qui est envisagé ici. Jusqu’à ce que nous puissions opérer la rupture liturgique libératrice par laquelle notre culte embrassera toute la création, nous serons voués à une sorte de chauvinisme perpétuant l’idolâtrie humaine. Je prends ce dernier point très au sérieux : nous ne devons pas, n’osons pas, supposer que Dieu le Créateur se préoccupe uniquement de l’espèce humaine. Nos intérêts ne sont pas en eux-mêmes les intérêts du Créateur. Dieu est le créateur de toute chose : si nous ne trouvons pas le moyen d’inscrire cette vérité dans notre culte, nous courrons toujours le risque d’amenuiser l’acte du culte divin lui-même. En résumé, nous devons révérer la vie à cause du Seigneur de la vie.

La négligence symbolique des autres créatures dans notre culte religieux a pour corollaire le rejet de leur présence dans nos lieux de culte. Il y a des années, un journal religieux de premier plan rapporta que, du fait de la nouvelle législation britannique, la destruction routinière des chauve-souris dans les églises ne serait plus légale. Comme les chauve-souris nichent souvent dans les toits des églises, la législation incluait logiquement les bâtiments religieux, puisqu’ils constituent un des rares refuges restants pour une espèce en déclin. La levée de boucliers qui en résulta, conduisant à rien de moins que la constitution d’une association de fidèles opposée à la préservation des chauve-souris, révéla à quel point de nombreux chrétiens sont peu éclairés concernant les animaux32.

Aucun des auteurs des courriers de lecteurs en colère ne se posa la question de savoir si offrir un gîte à des créatures autres qu’humaines pouvait relever de la compassion chrétienne. Le sujet est loin d’être insignifiant. Beaucoup d’églises dotées de vastes terrains, spécialement à la campagne, ont une opportunité exceptionnelle de contribuer à la préservation d’espèces menacées. Dans les faits, les églises et cathédrales organisent régulièrement l’élimination de milliers d’individus d’espèces « nuisibles », en particulier des pigeons, sans même envisager d’autres méthodes de contrôle des populations que celle consistant à tuer les animaux, ni même commencer par se demander si un tel contrôle est réellement nécessaire33.

La question se pose de savoir à quelle sorte de Dieu ces chrétiens rendent un culte. Une divinité, semble-t-il, uniquement intéressée par la préservation des édifices religieux, fût-ce au prix de l’extinction de certaines des autres créatures de Dieu.

Le second domaine que je veux aborder est celui de l’Évangile lui-même. Si le culte chrétien est anthropocentrique, la prédication de l’Évangile ne l’est pas moins. J’ai déjà exposé dans le chapitre 2 en quoi l’essence de cet Évangile porte bel et bien sur l’amour de Dieu pour la création tout entière. Il serait difficile cependant à tout observateur sérieux ou occasionnel de la prédication chrétienne de croire que c’est effectivement le cas, puisqu’une interprétation purement anthropocentrique est si souvent donnée à des textes fondamentaux des Écritures. Ce n’est pas l’amour de Dieu pour le monde que l’on rappelle, mais son amour pour l’humanité. Le fait est qu’après plus de vingt ans de ministère chrétien, je ne me souviens pas d’avoir entendu un seul prêche sur l’amour de Dieu pour le cosmos. La triste vérité est que l’amour inclusif de Dieu est devenu une vérité perdue dans la prédication chrétienne.

La conséquence en a été d’appauvrir l’enseignement chrétien. Il n’y a personne dont je me souvienne mieux que de C. S. Lewis écrivant qu’une des premières choses qui fit obstacle à son acceptation du christianisme fut l’apparente anomalie de Dieu créant un vaste univers mais ne s’intéressant qu’à une petite planète à l’intérieur de celui-ci. Une grande partie de la proclamation contemporaine de l’Évangile est lamentablement chauvine : elle suppose implicitement que le Dieu qui nous a créés ne s’intéresse au reste de la création qu’en tant que décor ou théâtre. Cela n’a pas pour conséquence de rendre Dieu plus crédible, bien au contraire. Pourquoi, après tout, Dieu aurait-il créé un univers entier qui soit au fond l’objet d’une franche indifférence divine ?

Saisir la nature inclusive et englobante de l’Évangile – de la bonne nouvelle de l’amour de Dieu – demeure encore un formidable défi à relever pour l’Église. Un des premiers ouvrages d’apologétique que je me souvienne d’avoir lu s’intitulait Votre Dieu est trop petit de J. B. Phillips. Bien qu’il soit indéniablement daté aujourd’hui, le principal ressort de son argumentation – à savoir que nous essayons sans cesse de limiter Dieu, de le réduire à notre taille, de le faire plus petit qu’il n’est – est resté présent à mon esprit pendant des années. C’est la « petitesse » de la pensée chrétienne sur l’univers qui la rend si intellectuellement problématique. Bien sûr, la prédication chrétienne doit traiter de façon adéquate des grands thèmes du péché humain et de la salvation, mais elle ne doit jamais, absolument jamais, supposer que Dieu se réduit à sa relation avec nous – comme si quand on avait traité de cette relation, et d’autres thèmes humains, on avait fait le tour de ce qu’il y a à dire. Le Dieu de l’Évangile chrétien n’est tout simplement pas réductible aux intérêts, thématiques, besoins ou gains humains.

Mais le défi de l’Évangile n’est pas qu’intellectuel ou théologique. Il est aussi personnel et pratique, car prêcher l’Évangile de l’amour de Dieu signifie mettre en cause notre manque d’amour ainsi que notre désir constant de nous placer, nous et nos désirs, au centre de l’univers. Il est étonnant que malgré presque deux millénaires de prédication chrétienne, les chrétiens (moi y compris bien sûr) soient si inexpérimentés et chauvins pour ce qui est d’aimer. Mais s’il en est ainsi, c’est au moins en partie parce que nous avons défini l’amour humain comme le centre même de tout amour, à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre. Bien sûr, l’amour pour nos frères humains est d’une importance inestimable, mais il n’est pas la seule sorte d’amour possible. L’amour de Dieu requiert un amour qui commence à ressembler à l’amour inclusif et englobant de Dieu lui-même. […]

Le troisième et dernier domaine que j’ai choisi d’aborder est celui du ministère chrétien. Il va de soi qu’un culte largement anthropocentrique, arc-bouté sur une prédication anthropocentrique de l’Évangile, conduit inexorablement à une forme de ministère chrétien dont le souci concret pour les animaux est exclu. Beaucoup jugeront parfaitement farfelue l’idée même que se préoccuper des animaux soit une forme légitime de ministère chrétien.

Que nous trouvions cela farfelu est significatif en soi. Comme il a été dit dans le chapitre 1, pour que le ministère chrétien soit réellement semblable à celui du Christ, il doit suivre l’enseignement du Christ. Mais le ministère du Christ, selon les Écritures, ne s’arrête pas aux chrétiens, ni même à l’humanité. Lorsque les premiers chrétiens commencèrent à réfléchir à la signification de l’œuvre du Christ, ils furent obligés de la voir comme l’œuvre même de Dieu, mais aussi de voir que son étendue n’était rien moins que cosmique. « Car, écrit Paul, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix34. »

C’est une honte criante que si peu de chrétiens aient pris ces lignes des Écritures pour ce qu’elles disent, et qu’ils aient à la place soutenu de façons diverses que ces idées n’étaient qu’un habillage cosmique passager. En fait, ces mots nous parlent avec force aujourd’hui, alors que les chrétiens sont plus conscients que jamais de la nature interdépendante de la création. Nous devons tout simplement abandonner l’idée que ce qui est arrivé par le Christ n’est significatif et important que pour une seule espèce dans l’univers créé par Dieu. Certes, le ministère du Christ importe pour l’espèce humaine, et cela de façon tout à fait centrale, parce que les humains sont la pourriture morale de l’univers. Nos péchés, notre violence et notre méchanceté en appellent au ciel pour une action efficace qui apporte un remède. Mais bien que centré sur l’humanité, le ministère de Dieu dans le Christ n’est pas limité à une seule espèce. « Toute chose » est la grande idée biblique qu’il nous reste à apprendre – oui, « toute chose » dans le Christ.

Voilà donc la base d’un ministère contemporain envers toutes les créatures. En fait, loin de thésauriser le travail de réconciliation de Dieu par le Christ comme une propriété de la seule espèce humaine, nous devrions comprendre que le but de ce travail de réconciliation est de nous rendre libres – c’est-à-dire libres de mettre en avant et de manifester ce ministère de réconciliation, de sollicitude, envers les autres créatures. Ce qui est réellement farfelu et pervers, ce n’est pas un ministère pour toutes les créatures, mais l’inverse : l’idée qu’alors que la tâche du Christ est d’ampleur cosmique, la nôtre devrait être de moindre envergure. […]

Prêcher l’Évangile a toujours un aspect subversif, quel que soit l’effort des chrétiens de l’establishment pour le camoufler ou le nofr|246|(texte original) pt|303fr|246|(texte original) pt|303yer. L’Évangile est subversif parce qu’il parle nécessairement d’un ordre différent de l’ordre établi, d’un ordre de justice et de compassion. C’est aussi – ou encore plus – vrai concernant les animaux que les affaires purement humaines. L’Évangile fait irruption dans notre pensée lorsque nous acquérons la conviction que nos jugements sur ce qui est bien et mal sont égoïstes ou injustes, lorsque nous entrevoyons soudain que, du point de vue de Dieu, nous sommes jugés mesquins et sans cœur. Les communautés de foi engagées dans le concept de repentir pourraient nous aider à nous sentir affligés pour les cruautés commises envers les animaux – et pas seulement à éprouver cette affliction (si important que ce soit) mais aussi à la manifester publiquement, nous aidant par là même à changer nos vies.

Mais l’espérance de l’Évangile doit être que les cris du « muet » sont entendus35, que si sourds que puissent être les humains, Dieu entend les cris des créatures. Ceci n’est pas une conjecture oiseuse. En fait, les chrétiens pleinement instruits de la justice de Dieu devraient plutôt trembler à l’idée du jugement futur. D’après une vieille tradition, certes apocryphe, au jugement dernier, les créatures non humaines de la terre seront appelées par Dieu en premier pour « témoigner » contre chaque être humain36. Avec la façon qu’a Dieu de compter, les derniers pourraient devenir les premiers à un point qu’on n’a presque jamais imaginé jusqu’ici.

Il convient de conclure en regardant vers l’avenir. L’Évangile est incompréhensible si l’on n’a pas un sens adéquat de l’échelle de temps de Dieu, et la croyance en sa justice ultime. En fait, je suis de plus en plus persuadé que, sans une telle conviction, tout effort moral sera considéré comme ultimement vain. L’espoir évangélique dans le futur n’est pas une sorte d’extra optionnel mais le fondement essentiel de l’effort moral. Personnellement, je crois non seulement à cette terre – et à la beauté et la valeur des créatures de Dieu qui s’y trouvent – mais aussi à la nouvelle terre – et à toutes les créatures sauvées, à la fois humaines et animales, qui la peupleront. Que les autres créatures puissent être aussi absentes de notre conception du paradis est aussi lamentable que notre conception limitée du culte, de l’Évangile et du ministère, sinon plus. […]

(c) Copyright, Andrew Linzey, 1999.

Andrew Linzey

Andrew Linzey est prêtre anglican. C’est un théologien internationalement connu pour ses écrits sur le christianisme et les animaux. Il enseigne à la Faculté de théologie de l’Université d’Oxford, et est titulaire de la première chaire d’éthique, théologie et bien-être animal à Blackfriars Hall (Université d’Oxford). Il dirige l’Oxford Centre for Animal Ethics. Depuis peu, il enseigne également l’éthique animale à la Graduate Theological Foundation (Indiana). Andrew Linzey a écrit plus de 180 articles ; il est l’auteur, co-auteur, ou éditeur d’une vingtaine de livres. Parmi ceux-ci, figurent notamment :

Animal Rights : A Christian Perspective (1976)

Animal Theology (1994)

Animal Gospel (1998)

Animal Rites : Liturgies of Animal Care (1999)

Gays and the Future of Anglicanism (2005)

Creatures of the Same God (2007)

Pour en savoir plus

Oxford Centre for Animal Ethics